DX推進やAI導入を進める企業の間で、いま注目を集めているのが**「ブラウザ×AI」**という新たな組み合わせです。

これまでWeb検索や情報整理といえば、人がブラウザや検索エンジンを使って手作業で行うものでした。

しかし、AIの進化によって、**「情報を探す」だけでなく「自動で整理し、深掘りし、活用する」という新しい情報活用の形が広がり始めています。

そうした流れの中で登場したのが、OpenAIが発表した「ChatGPT Atlas」**です。

ブラウザにAIを統合し、検索・整理・支援・自動化を一体化したこの新サービスは、Web体験そのものを変えつつあります。

本記事では、ChatGPT Atlasの特徴や機能、導入による具体的なメリットを整理して紹介します。

ChatGPT Atlasは、OpenAIが2025年10月21日に発表した、AIチャットボットを深く統合したウェブブラウザです。主な仕様・動作環境は、以下となっています。

- ブックマーク・保存パスワード・閲覧履歴のインポート機能あり

- AIサイドバー・エージェントモード・メモリ機能などを備える

現在、多くの企業ではウェブブラウザを「情報を探る道具」「検索エンジンの窓口」として使っています。タブを複数開き、検索キーワードを入れてリンクを見て、さらに別タブに移り…という流れが一般的です。しかしこの流れには「手動の切り替え」「情報の再利用が難しい」「知見として蓄積されにくい」といった限界があります。

検索エンジン(例えばGoogle ChromeやMicrosoft Edgeの内蔵検索など)は、ユーザーのクエリに対しリンクの集合を返す方式が中心です。結果として、情報取得後の“整理”“再活用”“文脈を持った蓄積”が乏しいという課題があります。さらに、単発の検索で終わってしまい、「次に何をすべきか」のアクションにつながらないといった課題がありました。

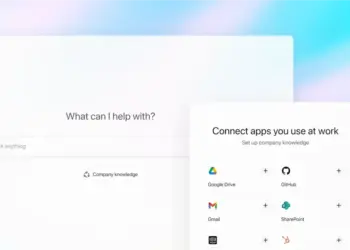

ChatGPT Atlasの中核的コンセプトは「ブラウザをただの探索ツールから“知見・行動支援プラットフォーム”へ変える」ことにあります。具体的には、ブラウザとAIチャットボットが一体化された環境を提供し、「どのウェブページを見ていてもサイドバーで質問できる」「過去の閲覧/文脈をメモリに残し、次回の支援に使える」「AIがタスクを代行できる“エージェントモード””が備わる」などの体験ができます。

AIを搭載したブラウザ市場には、Perplexityの「Comet」やMicrosoft Edge/Google ChromeのAI統合機能など、すでに複数のプレーヤーが参入している。

そうした中で、OpenAIがブラウザ市場に参入する意義は、単なる機能拡張にとどまらず、「検索+AIアシスタント+ブラウザ」を融合した新たなプラットフォームを構築する点にある。

OpenAIはこれまでChatGPTを中心としたチャット体験を提供してきたが、ChatGPT AtlasはそのAI体験を「ウェブ全体」にまで拡張する試みだ。

検索・閲覧・タスク実行を一体化することで、AI活用をより実務的で日常的なレベルへと押し広げる狙いがある。

同社はすでに数億人規模のChatGPTユーザー基盤を持ち、検索や対話型AIサービスとの親和性が高い。

今回のブラウザ参入は、従来の検索エンジン依存型のWeb体験を再定義する“新しい入口”を押さえる動きと見られている。

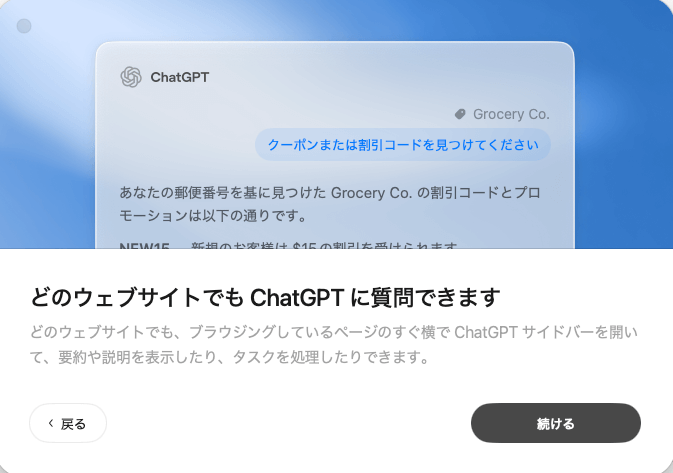

■ チャットサイドバーでの“即質問・即活用”

「ChatGPT Atlas」では、どのWebページ上からでも右サイドにチャットウィンドウを呼び出し、ページ内容に基づいた質問・要約・分析が行える。

リンクをたどって別タブを開く手間が省け、リサーチ・マーケティング・社内情報整理などの業務効率を大幅に改善できる。

一方で、サイドバー利用時にはどの範囲のページ情報をAIに渡すかについて、組織ポリシーやプライバシー管理の設計が重要となる。

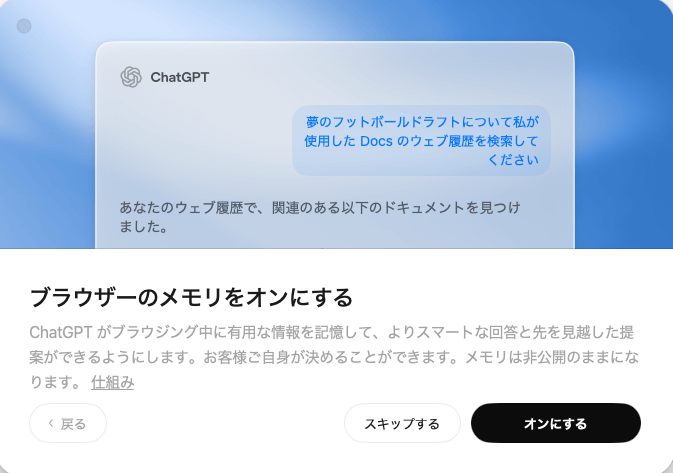

■ 閲覧履歴と文脈を活かす「記憶」機能

Atlasには**「ブラウザメモリー機能」が搭載されており、過去の閲覧履歴や操作履歴をもとに次の行動を支援する。

通常は「検索→ブラウザ→別アプリで整理」という流れを取るが、Atlasではブラウザ内で検索・分析・整理・次アクションの準備**まで完結。

ツール切り替えによる時間ロスを削減できる。

このメモリー機能により、「何を調べたか」「どこまで進んだか」「どんな補足が必要か」といった情報が蓄積され、再調査やチーム共有にも活用可能。

ただし、記憶のオン/オフや保存範囲、共有可否などのガバナンス設計が不可欠となる。

■ エージェントモードによる業務支援と自動化

「Agent Mode(エージェントモード)」は、Plus/Pro/Businessプラン向けに提供される機能で、

AIがWeb上で調査・予約・比較などのタスクを自動実行する仕組みを実装している。

特にマーケティングリサーチや資料収集、商品比較など、手間のかかる業務の効率化が期待される。

一方で、自動化タスクには誤操作や判断ミスのリスクもあるため、導入時はスモールスタートと監査プロセスの併設が推奨される。

ChatGPT Atlasの課題と今後の展望

■ ChatGPT Atlasの懸念点・導入時の課題

● データ記憶・プライバシー/ガバナンスの設計

ChatGPT Atlasでは、閲覧履歴や操作履歴をAIが記憶・再利用する機能が提供されています。

一方で、企業利用においては「どの情報を保存するか」「誰がアクセスできるか」「共有範囲をどう制限するか」といった情報管理のルール設計が不可欠です。

機密データや進行中のプロジェクト情報が誤って記録されると、セキュリティリスクにつながる可能性があります。

● 他ブラウザや拡張機能との互換性

既存のブラウザで利用している拡張機能やシングルサインオン、社内ポリシーとの互換性・適合性を事前に確認する必要があります。

特に、現時点ではmacOS版が先行リリースされているため、Windowsやモバイル環境での整合性、クロスプラットフォーム運用時のギャップに注意が必要です。

● エージェントモードの成熟度と運用コスト

自動タスクを実行できるエージェントモードは魅力的ですが、まだプレビュー段階です。

完全自動化を前提とするよりも、当面は監査体制やログ管理、エラー対応を含めた運用プロセスの設計が求められます。

■ 今後の展望とロードマップ

現時点ではmacOS版のみ先行提供されていますが、今後はWindows・iOS・Android版のリリースが予定されています。

マルチプラットフォーム化が進めば、企業や教育機関などでの導入が加速する見込みです。

また、発展途上のエージェントモードについても、将来的には企業向けの管理・カスタマイズ機能が強化されたバージョンが登場するとみられます。

ブラウザが単なる閲覧ツールから、AIと協働する**“知的ワークプラットフォーム”**へと進化することで、

情報の「検索」「整理」「活用」がリアルタイムでつながり、働き方そのものが変わる可能性があります。

■ まとめ

「ChatGPT Atlas」は、OpenAIが発表したAI統合型ブラウザで、

検索・整理・活用をひとつの環境で実現する新しい情報活用基盤です。

ブラウザ上でAIに質問・要約を依頼できるほか、メモリー機能により過去の閲覧内容を再利用でき、

エージェントモードでは情報収集や整理などのタスクを自動化し、業務効率を大幅に向上させます。

一方で、プライバシー管理・互換性の確認・機能の成熟度には注意が必要です。

今後のWindows・モバイル対応が進めば、DXを推進する企業や教育機関にとって、

情報活用の新たな中核ツールとなることが期待されています。